一個小村莊的故事教學設計精選(九篇)

前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的一個小村莊的故事教學設計主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。

第1篇:一個小村莊的故事教學設計范文

一、研讀文本,挖掘教材蘊含的精彩

充分注重對文本的挖掘,注重對文本中重點內容的講解、分析,這一點對每一位語文教師來說都無可非議。在正面講解課文的同時,我們不能讓教學成為“無本之木”“無源之水”,我們的教學也要關注文本內隱的“精彩”。

1.關注文章的情感曲線

如教師教學《文成公主進西藏》一文時,除了讓學生了解課文內容,感悟文成公主遠嫁西藏動人故事的同時,教師應該讓學生的理解變得更理性一些。如本文中的“動人”一詞,可讓學生作進一步的理解:“這段歷史真的是如此動人嗎?”回顧唐朝的歷史,回顧每一個“和親”的歷史,“動人”的背后是不是還有另外一種情感呢?是酸楚、無奈、迫不得已――沒有一個皇帝想把自己的公主下嫁到遙遠的地方,沒有一個公主能從心底里樂意去偏僻、遙遠、舉目無親的他鄉定居,更沒有一個朝廷愿意去選擇這種看似歡喜實則有損國體的“和親”。帶著個人對歷史的理解,本文的基調是不是一直“動人”,值得思考。也正因文成公主能以國為重,以藏漢兩族人民的團結為重,所以她遠嫁他鄉的舉動才是動人的,是真正能打動人心的。這文本后面內隱的精彩值得我們在設計教學過程時正確理解課文的情感曲線,從而更好地服務于文本的重點。

因此,教學設計中可讓學生了解一下“和親”意味著什么,“和親”有什么政治目的,對“和親”的女人來說又意味著什么。當學生能初步感知后,再進行文章的教學,感悟文成公主能下嫁西藏的動人之舉,進一步突出其行為感人、動人,讓學生的情感也能隨之產生共鳴。

2.關注學生的理性思維

人教版小學語文教材第六冊中的《燕子專列》一文,是通過讓學生了解課文內容,受到愛護動物的教育,體會人與動物之間美好的情意。教學中有關人們救助小動物的描寫,也就成了教學中需要突出的地方。人們為什么要這樣去愛護小燕子,瑞士政府為什么會做出如此重大的舉動,值得學生去思考,這也是人們愛的原因,要不這種愛也就成了“無本之木”,反而會讓人疑惑。通過引導、點撥,讓學生了解到如果這批遷移的燕子都凍死在瑞士境內,那么會對人類、對食物鏈乃至對整個動物界都會帶來怎樣的后果。從而讓學生理性地看待人們對燕子的這種愛,體會人們在冰天雪地里救助燕子時的了不起。另外,南遷的燕子不是留在瑞士國內,是飛往其他國家去捉蟲,可是瑞士政府卻也能全國動員救助燕子,進一步讓學生感悟 “了不起”。如能這樣,我們的語文教學也就變得更理性、更精彩和更能尊重科學了,也是真正對學生負責任的教學。

二、以生為本,留住課堂精彩

在語文課堂上,很多教師會在無意中壓制學生自主發表看法的空間,從而使可能出現的精彩場面不能呈現。

1.被“打斷”的精彩

一位教師上《趙州橋》一文時的教學片段:

師:“誰能說一說趙州橋雄偉在哪里?”

生:“橋長五十多米,有九米多寬,中間行車馬,兩旁走人。”

(教師讓該學生坐了下去。)

師又問:“從這句話中你感受到趙州橋雄偉在哪里?”

教師又請另一位學生作了相應的回答。

這個教學環節中,教師既然讓第一位學生讀了,就該讓他發表一下自己的感受,可能瞬間的表達將會是精彩的一幕。而這位教師沒有這樣做,他讓學生的思維在這停止了,學生回答中可能出現的精彩就此被打斷了。

2.被“忽略”的精彩

又如一位教師上《氣象學家竺可楨》一文時,有一位學生舉手問:“老師,既然竺可楨爺爺非常懂氣象,那他為什么不照顧好自己的身體呢?”這是一個出乎教師預料的課堂中的生成。面對這樣一個能提升竺可楨爺爺形象的一問,教師沒有引申拓展,而是簡單帶過。如果此時教師先讓該生說說自己的理解,再讓全班學生討論一下,互相說說,那么竺可楨爺爺的形象將會更突出,而這也將成為本堂課的一個精彩部分,可此時的精彩被教師給忽略了。面對每一個課堂中生成的出乎預料的亮點,我們要多給學生一點思維的空間,多給學生一點表達的機會。只有這樣,新的教學理念才能更快、更好地被我們每一個教學工作者所內化。

三、及時捕捉課堂生成,留下思維遷移的精彩

學生學習的過程,不應是被動接受的過程,是讓他們以積極的心態調動原有的知識與經驗嘗試解決新問題、同化新知識,并積極建構他們自己學習有意義的過程。

有了新的教學意識,教師還應在教學中留給學生進行自主學習的空間。這個空間能讓學生自由馳騁,讓他們能在其中自由地進行思維的碰撞,摩擦思維的火花。讓學生能運用課堂所學有效地進行思維的遷移,培養他們發散式思維的能力。在我們的教學實踐中,這種理念經常會被教師無心地束縛。

如教師教完《一個小村莊的故事》一文時,教師讓學生對文中的村民說幾句話。學生們通過這一課內容的學習,感受很強烈,于是發言也很踴躍。幾位學生發言后,教師發現他們的回答都集中到了“小村莊的村民們,希望你們以后不要再砍樹了”這一觀點上。雖然課文中災難的發生確實是因為過度的砍伐才釀成的,但是文章最終要告訴學生的真的是“不要砍樹”,這引起了教師的思考。于是教師在黑板上重重地寫了“不砍樹”三個字,同時用較沉重的語氣反問學生:“同學們,在我們現在的生活中,如果不砍樹,不用樹木,行嗎?”這一問,幾乎讓所有的學生都一時茫然。片刻之后,小手舉起來了。

生:我認為不砍樹也是不現實的,沒有樹木,我們就沒有這課桌椅了。

…………

(一石激起千層浪,學生們都爭先恐后地說了很多不砍樹、不用樹木是不行的例子。)

師:此時,你想對小村莊的村民們說些什么呢?

生1:小村莊的村民們,如果你要用樹,不能去亂砍,不能想砍多少就砍多少,要節約。

生2:小村莊的村民們,你們要砍樹,可也要注意保護樹木呀!

生3:小村莊的村民們,樹砍了,沒關系,可是你們也要去種樹,要不砍光了就沒了。

生4:小村莊的村民們,你們要吸取教訓,要合理地開采樹木,不能亂砍亂伐呀!

生5:小村莊的村民們,樹砍光了,環境也就被破壞了,我們可要注意保護好環境啊!

…………

第2篇:一個小村莊的故事教學設計范文

【關鍵詞】:詞語、教學、技巧、理解、上下文、比較法、演示法、游戲法、生活實際。

《小學語文課標》中規定詞語教學目標是:結合上下文和生活實際了解文中詞語的意思,理解詞語在語言環境中的恰當意義,辨別詞語的感彩,體會其表達效果。但在實際的教學過程中對詞語理解,常以字典的解釋為主,讓學生離開具體的語言環境,死記硬背詞語意思。因此,造成大部分學生在說話、寫作時出現了語言干癟貧乏,甚至詞不達意的現象。

維果茨基曾經把詞語的內涵劃分為“個人內涵”“客觀意義”兩個部分。所謂“個人內涵”就是詞在人的意識中留下的印象,概念和感知。而“客觀意義”則是這個涵義中最穩定,最統一和最精確的部分(我們可以理解為字典,詞典上的解釋)。斯米爾諾夫指出:“語詞只有在獲得感性的個人涵義而不是單純的作為'客觀意義'存在的時候,它才能成為人類個體生命活動中的一個生氣勃勃的細胞”。因此,老師只有讓學生在具體的語言環境中,結合上下文和生活實際,細細的咀嚼蘊藏在詞語背后的“言外之意,弦外之音”,使詞語內化為學生生命活動中的“生氣勃勃的細胞。”這就需要教者在詞語教學時,掌握一些詞語教學的基本技巧,從而使教學收到事半功倍的效果。

一、聯系上、下文,理解詞語

1、聯系上、下文詞句義,直接感知詞語意。

一些詞語在出現時,前文、后文已形象地概括出了詞語意,觸手可及,引導學生理解這些詞語時,就應放手讓學生邊讀邊思考,理解詞語。

如《將相和》一文中的“負荊請罪”一詞。前文有“于是,他脫下戰袍,背上荊條,親自到藺相如門上請罪”。這樣通過閱讀前文中的詞句,可以直接感知詞意,理解詞語。這是聯系上文理解詞語的方法。又如《翠鳥》一文“鮮艷”一詞語。下文有“頭上的羽毛像橄欖色的頭巾,繡滿了翠綠色的花紋;背上的羽毛像淺綠色的外衣;腹部的羽毛像赤褐色的襯衫”。它本身已能夠說明“鮮艷”了。教學時應先讓學生讀下面的語句,再提煉出“鮮艷”一詞。只有在讀中悟出詞語意,若去粘講,則會適得其反,畫蛇添足。

2、聯系上、下文語句間關系,理解詞語。

語句間關系錯綜復雜,對于一些比較抽象的虛詞,想通過口頭釋意,有板有眼,唯恐丟字漏字,掛一漏萬,則會顯得吃力不討好。最實用的方法應是引導學生讀懂前、后句子,挖崛語句間的關系,從而理解詞語。 如《海濱小城》一文中“人們把街道打掃得干凈,甚至連一片落葉都沒有”一句中要理解“甚至”,先要弄清“打掃得十分干凈”與“連一片落葉都沒有”的關系是:后者表前者的程度深,值得一提,非常突出,所以用“甚至”。 聯系上下文語句間關系理解詞語可先去掉需理解的詞語,讀懂句子,悟出關系,再說明用這個詞語來表示上、下句的層次關系。

3、聯系上、下文語句所述故事情節的發展,理解詞語。

這種方法是被理解的詞語大多是在記事的課文中,學生往往特別關心故事情節的發展。此時,學生對維持故事的完整性、延續性有強烈欲望。教師可抓住契機,可利用故事發展情節來理解詞語。如《養花》一文中的“循環”一詞,從字典中找解釋,顯然行不通。由于“我”愛花,又有腿病,所以“我”想借養花來調節體力勞動和腦力勞動。于是,總是寫一會兒就到院子里看看,……然后回……然后再……,就是“循環”繼續往下發展,遇到突變天氣,全家搶救花草,第二天,天氣好轉,又搬出來,再次形象地理解了詞語。

二、運用比較法,理解詞語

葉圣陶說:“閱讀方法不僅是機械的解釋定義,記誦文句,研究文法修辭的法則,最要緊的還在多比較,多歸納,多揣摩,多體會,一字一句都不輕易放過,務必發現它的特征。”因此,運用比較法進行詞語教學也是非常行之有效的法文法。

1、近義詞比較:就是讓學生在比較近義詞的異同時,仔細分辨它們之間的細小差別,從而明確作者用詞的準確性,體味詞語背后作者的情感,態度,價值觀。

如:《富饒的西沙群島》第二段中詞語“五光十色”的教學設計:

(1)如果讓你把描寫海水這段話縮成一個詞,你選哪個詞?(五光十色)

(2)像這樣表示顏色的詞你還知道哪些?(五顏六色、五彩繽紛、絢麗多彩。)

(3)那把“五光十色”換成“五顏六色”行不行?為什么?(可以換,因為兩個詞的意思一樣。不能換,書上為什么不用“五顏六色”?)

(4)將兩個詞中表示數字的詞去掉,比較一下這兩個詞有什么不同?(一個成了“顏色”,一個成了“光色”。水面是平靜的,能反射太陽的光,所以不能換。)

(5)我們到商店,走到賣布匹的地方一看,那是-;到了賣珠寶的地方一看,那是-。

(6)請你想像海水的樣子像藍寶石,你再來讀讀課文……

這樣的教學設計,不但讓學生精準地把握了詞語的意思,而且引導學生聯系生實際,看珠寶、看布匹的情境中,兩個詞語的微妙差別得以辨析,恰當好處。

2、異詞比較:就是不同兩個詞語之間的比較,形成強烈的對比,很好地品味出文本的情感、突出主人公思想境界。 如:《跨越百年的美麗》一文中有“經過三年又九個月,他們終于在成噸的礦渣中提煉出了0.1克鐳。”筆者課堂教學如下:

師:自由地讀讀這句話,看看你從這句話中的數字中,體會到了什么?

生:我從“三年又九個月。”中感受到居里夫人在對科學事業的堅定。

生:我從“成噸”,“0.1克”這個詞中知道居里夫人要提煉的礦渣非常的多。

師:知道成噸有多少嗎?--操場那樣大!知道0.1克鐳有多少嗎?--它比我們圓珠筆筆尖還小。你把這兩個詞對比著讀一讀,看看從中體會到了什么?

生:居里夫人太厲害了,居然能把一個操場那樣多的瀝青礦渣提煉成圓珠筆筆尖那樣下!

生:居里夫人是憑著她那種鍥而不舍,為科學奉獻出自己一切的精神去提煉的。

師:所以課文說這點0.1克鐳“融入了一個女子美麗的生命和不屈的信念。”

在上面的例子中,教者把一個句子中的兩個詞語“一噸”“0.1克”放在整個語境中讓學生理解,體會,就能讓學生感悟,領會到居里夫人的獻身科學的偉大,對真理鍥而不舍的品質!

3、同詞異義:指同時一個詞,用在不同的句子中所表示的意義不同。 例如《我的戰友》中“烈火在他身上燒了半個多鐘頭才漸漸熄滅”一句,其中的“才”是表示戰友焦急、痛苦的心情,而“從發起沖鋒到戰斗結束才20分鐘”一句中的“才 ”則是表示時間短。教學時,教師可指導學生通過對比琢磨加以理解,從而知道作者因心境不同,運用相同的詞所表達的感彩也不相同。這樣,可使學生的認知水平從對詞義的理解升華到對句子的理解、對中心的把握上來。

三、演示法,理解詞語:

1、學生演示:

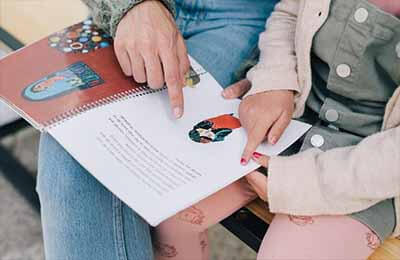

有人說:“兒童是天生的演員。”的確,小學生特別喜歡模仿和表演。因此,借助有效的表演,可以使學生獲得親身體驗,通過形象的動作神態理解抽象的詞語含義,這較簡單的“說教”或借助工具書會有更深刻、靈動的效果。如《一個小村莊的故事》的第二自然段中“誰家想蓋房,誰家想造犁,就拎起斧頭到山上去,把一棵一棵的砍下來。”這里的“拎”字表達了小村莊的村民非常隨意砍伐樹木的心態。如何讓小學生感受到“拎”字背后的隨意,作者的惋惜與譴責呢?教者可以創設情境,請孩子們分別演一演村民“拎著斧頭上山砍樹”與“拿著斧頭上山砍樹”,通過動作的對比,他們一定會切身感受到當時小村莊人們的那份隨意與無知。

有人說:“看到的不易記。聽到的容易忘,動手做才能學得會。”此話不假。體驗是學生在實際的生活情境中去感知、理解、掌握知識的過程,而且在表演過程中,學生的心靈得到放飛,想象得到展現,創造力得到開發。

2、教師演示:

教師演示,包括老師的語言、動作、神態以及肢體語言。例如教學《烏鴉喝水》時,寫水“漸漸地升高”一句中的“漸漸地”,教師可通過演示使學生理解詞義。教師把事先準備好的小石子往裝有半瓶水的瓶子里一粒一粒地扔下去,引導學生仔細觀察水面的變化。當學生看到瓶子里水面逐漸升高的情景時,教師稍加點撥,學生馬上就會領悟到“漸漸地”的意思。

3、多媒體演示:

使用現代化電教媒體,將詞語所表示的意思、意境直觀地再現在學生眼前,可以起到變靜態為動態,化抽象為形象,便于他們準確生動地理解。

如在教學會意字“筆”時,屏幕上先出現一支毛筆,上面是竹竿,下面是筆毫,學生很清楚地看到竹竿變成“竹”,筆毫變成了“毛”字,他們明白了為什么“筆”是竹字頭和毛字組成,并牢牢記住了“筆”的字形。

又如《秋天的雨》“五彩繽紛”一詞,筆者教學設計如下:

(1)多媒體演示秋天的美景:“黃色的銀杏樹、紅紅的楓葉、金色的田野、美麗的……”。之后,請同學們帶著美好的感情默讀第二自然段,畫出表示顏色的詞語。(生畫出黃色、紅色、金黃色、橙紅色、紫色、淡黃、雪白)

(2)還有其他顏色嗎?你從哪里看出來的?

(3)秋雨中,大地上有這樣數也數不清的顏色,文中哪個詞來形容?(五彩繽紛)

(4)請你回憶生活中看到的“五彩繽紛”的現象,用上它說一句話。

(5)反復誦讀、品味描寫“五彩繽紛”的句子。

“五彩繽紛”是文中的關鍵詞語。教師緊緊抓住它,環環相扣,集中下文中的其他描寫顏色的詞語,水到渠成地理解了“五彩繽紛”的意思。同時,有效地激活了學生已有的經驗世界,在充分想像中,讓學生對詞語的理解與生活鏈接。引領學生在感性與理性之間架起了一座橋梁。 錄像的使用可以再現課文所描述的優美境觀,既釋詞又解句,使學生更好地把課文了然于心。教學實踐證明,電教手段的使用是優化釋詞過程的重要途徑。

四、聯系生活實際理解詞語

小學生在現實生活中,通過自己的所見所聞已經接受了大量的信息。有一部分信息已與書面詞語建立了對應聯系,在生活實際中已理解掌握了這些詞語。但更多的信息與書面詞語并未建立聯系。當學生在學習過程中遇到這類詞語時,教師如果指導學生聯系生活實際去理解,則可收到最好的效果。例如“乳白、棗紅、米黃”這些詞語,可通過引導學生回憶平日所喝過的牛奶、所吃過的紅棗、所見過的小米的顏色而不講自明;而“山梁、樹冠”等詞,我們則可通過引導學生看相關的幻燈、圖片、實物進行理解。

五、分析詞語的形體、構成,理解詞語

常言說:“讀書百遍,其義自見”。朗讀是一種復雜的心智過程,它有助于幫助學生掌握每個漢字的音、形、義,加深對詞語和文意的理解和感悟,在情感體驗上得到一次升華,對語言的形成和發展具有不可替代的作用。

1、分析字詞的形體,理解詞語。

在朗讀中,讀準字音,分析字形,在具體的語言環境中理解詞義,真正做到漢字音、形、義的統一。 例如筆者在進行《開天地》中“滋潤”詞語的教學設計如下:(1)這個詞誰會念?(2)字音讀準了,能讀出感覺,讀出意思嗎?(3)這兩個字都是什么偏旁?(4)對啊,水分多了,干燥的秋季變得滋潤起來,萬物滋潤了,人滋潤了,感覺就舒服了!那該怎么讀?(5)聲音柔軟點,再舒服點讀?這樣教學通過引導學生進行有效的朗讀,不但從字的偏旁上理解了詞語的意思,而且懂得這個詞語的感彩,以及它在語境中的運用范圍。此時,“滋潤”不再是一個單調的詞,它有著充沛的水分,它象征著萬物復蘇。這樣使抽象的語言符號化為具體的事物,拉近了學生與“滋潤”的距離,使學生對它有了感情,有利于上升到情感上深刻理解詞語。

分析詞語的構成,理解詞語。漢語詞的構成可分為單純詞和合成詞,利用合成詞的特點,先將合成詞分開,給每單純詞組詞,找出適合這個合成詞意思的兩個意思加以合并,這個合成詞語的意思就可以確定了。例如:《珍珠鳥》中“信賴,往往創造出美好的境界。”對“信賴”一詞和理解,可先分開“信”和“賴”,給“信”組詞,“信念、信任、相信……”,“賴”可組詞為“依賴、依靠……”。最后據文中的意思,可選為“信賴就是信任并依靠”。又如“爭辯”就是爭論,辯論。“皎潔”就是明亮而潔白。

六、游戲法

“游戲是兒童的心理特征,游戲是兒童的工作,游戲是兒童的生命。”在詞語教學中,教師如果能恰當運用有效的游戲,一定能激發孩子們的識字學詞的興趣,不但能增強識字學詞的效果,還能培養學生多方面的能力與素養。

如教人教版第一冊《操場上》的教學中,在教學完六個新詞后,設計了“詞語歸類游戲”。教學準備:“打球、拔河、拍皮球、跳高、跑步、踢足球”詞語卡片,同桌兩人一份。 教學方法:1.同桌兩人分別把詞語讀正確。2.把這些詞語中同類的擺在一起,然后說一說為什么這樣擺。 3.歸類方法可以任選一種。生組1:與“手”動作有關的為一類(打球、拔河、拍皮球),與“腳”動作有關的為一類(跳高、跑步、踢足球)。 生組2:由兩個字組成的詞語為一類(打球、拔河、跳高、跑步),由3個字組成的詞語為一類(拍皮球、踢足球)。生組3:屬于球類運動的為一類(打球、拍皮球、踢足球),其他的為一類(拔河、跳高、跑步)。

這一“游戲”環節不但復習鞏固了六個新詞,還引導學生積極思考,正確給詞語歸類,發展了學生的邏輯思維能力。

美學教育家朱光潛說:“在文字上推敲,骨子里實際是在思想感情上'推敲'”。因此,詞語教學應滲透在知識的傳授、能力培養、思維訓練和情感熏陶上,真正實現工具性和人文性的和諧統一。這樣,既有助于學生對字詞知識的理解、掌握和強化,還促進了學生其他能力與素養的形成,開拓了思維,培養了語感,激發了興趣,感受到祖國語言文化的燦爛,從而讓字詞教學顯得情趣盎然。

參考文獻

[1] (蘇)維果茨基《教育論著選》

[2] (蘇)斯米爾諾夫《文藝學、評論和美學著作八卷》

第3篇:一個小村莊的故事教學設計范文

關鍵詞:化學; 新課標; 科學素養

中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:A 文章編號:1006-3315(2013)04-038-001

作為國家標準的權威性、指導性和科學性的義務教育課程標準中立足未來社會對公民科學素養的要求,密切結合化學與社會生活的聯系,倡導科學探究的學習方式,激發學生的學習興趣,讓學生充分感受和領悟化學學科的價值【1】。科學素養已成為一個現代人基本素質中不可缺少的重要組成部分。對中學生來說,科學素養是指學生在接受一定的科學知識過程中所形成的適應社會發展和人類自身完善所需要的基本品質和能力。結合這幾年教學經驗,我認為培養和提高學生的科學素養可從以下幾方面進行實施:

一、創設鮮活情境,激發探究欲望

創設鮮活的教學情境,體現現代化學的“STS(科學、技術、社會)”教育,即新課程標準倡導從學生和社會的發展需要出發,發揮學科自身的優勢,將科學探究作為課程改革的突破口,激發學生的主動性和創新意識,促使學生積極主動地學習,使獲得化學知識和技能的過程也成為理解化學、進行科學探究、聯系社會生活實際和形成科學的價值觀的過程【2】。教師利用學生真實生活經驗和有關化學的社會熱點問題創設良好的教學情境,能讓學生知道我們為什么要學化學。如學生最早接觸到的一個實驗就是蠟燭燃燒,原本是一個平淡無奇的實驗,但如何抓住學生的眼球以及激發學習熱情,創設了這樣一個情境:假如今天我們班有同學過生日,我們除了唱生日歌還要做什么啊?學生開心地答道點蠟燭切蛋糕。然后我拿出一把五顏六色的生日蠟燭,學生開始激動了。接下來請學生上來演示課本P11的實驗。學生就會不自覺的發現原來這就是化學啊。情境的創設也可以利用生活中的故事,如學習《奇妙的二氧化碳》時,通常會引入一段故事的形式來激發學生的探究欲。故事講的是在意大利的某個小村莊,一個農夫帶著他那心愛的狗去冒險。他們同時穿越一個山洞后,農夫安然無恙,結果他的狗卻死了,人們百思不得其解,后來就命名此山洞為“死狗洞”,一說到“死狗洞”這三個字,學生就會哄堂大笑,覺得很有趣,激發了他們想弄明白原因的欲望。這樣學生會發現化學與我們的生活息息相關,明白生活處處皆化學。

二、加強學生實驗教學,提升科學思維能力

眾所周知化學是一門以實驗為基礎的科學,化學實驗對于全面落實化學課程目標具有重要的作用。化學實驗是進行科學探究的主要方式,有利于啟迪學生的科學思維,揭示化學現象的本質。平時化學實驗教學一般都會采取教師課堂演示法,學生觀察為主。但這限制了學生的科學思維能力的發展,故必須要有學生自主參與實驗的機會,新課程標準修訂案就列出了8項學生比做的實驗。

但我覺得只是這些個實驗還遠不能滿足提升學生思維能力的要求。因此,教學中還要廣泛開展小制作、小實驗,并開展自制儀器、自制實驗裝置評比活動,充分調動學生的能動性,培養學生的探究精神和創新能力,體現化學學科的特點,激發學生學習的動機和探究熱情,讓學生在知識的形成、應用過程中養成科學的態度,通過學生自己動手實驗,不僅豐富了學生課余生活,擴大了學生視野,培養了實驗操作能力和觀察分析能力,也對知識的理解和鞏固起到促進作用;更重要的是使學生體驗化學知識形成的過程和認識化學規律的樂趣,逐步掌握創新思維的方法和技能,提升學生科學思維能力。

三、基于三維目標,為培養科學素養指明方向

三維教學目標追求“知識與技能”、“過程與方法”、“情感態度與價值觀”的和諧統一,為培養學生的科學素養指明了方向。三維目標的要求代表了一種整體的知識觀,表明教學目標從以知識為中心向以學生發展為中心轉變,從單純注重知識技能的傳授向學生學習能力、創新能力和綜合實踐能力的培養轉變。作為同一個教學目標的3個方面,三維目標是統一的整體:知識與能力是實現過程與方法、情感態度與價值觀兩維目標的基礎和載體,過程與方法是銜接知識與能力、情感態度與價值觀兩維目標的中介和橋梁,而情感態度與價值觀則是知識與能力、過程與方法的升華和歸宿。三者各有側重,相互補充,相互促進,共同構成了全面的知識觀[3]。

新課程標準修訂指出:在教學上,要求教師制定學期總體的教學方案到每一課時的教學設計,教學方案以提高學生科學素養為主旨;教師思考如何落實科學素養的目標,在實踐中能結合具體的學習內容,將三維目標融合為一體【1】。但在具體實踐中,對三維目標缺乏整體性認識仍然是阻礙落實科學素養培養的主要絆腳石。具體表現為無法正確理解三維目標的內在統一性:對知識與能力目標理解較深,可以較好把握;但對過程與方法、情感態度與價值觀目標的理解膚淺,不知道如何把其轉化為具體教學行為,導致過程與方法目標的簡單化,情感態度與價值觀目標的形式化。對于我們這些青年教師,對新課程標準還需要不斷地學習,深刻體會三維目標真正含義以及如何規劃好這三個維度,為培養和提升學生的科學素養奠定基礎。

四、拓寬學生的學習視野,形成終身學習的能力

化學科學與生產、生活以及科技的發展有著密切聯系,對社會發展、科技進步和人類生活質量的提高有著廣泛而深刻的影響。初中學生會接觸到很多與化學有關的生活問題,教師在教學中要注意聯系實際,幫助學生拓寬視野,開闊思路,綜合運用化學及其他學科的知識分析解決有關問題【4】。“培養學生學習化學的興趣、以提高學生的科學素養為主旨”的新課程理念是新課標的重點,而學生科學素養的形成不是一朝一夕就能培養出來的,需要教師的引導、培養。全面提高學生的科學素養,用科學的觀點去觀察、去思考、去質疑,需要教師天長日久才能抓出成效。

參考文獻:

[1]趙小雅.立足提升學生的科學素養——訪義務教育化學課程標準修訂組負責人之一王祖浩教授,中國教育報,2011

[2]全日制義務教育課程化學標準實驗稿,中國教育網,2002